Journalismus und Bildungsherkunft

Blase. Nicht selten wird genau dieses Wort verwendet, wenn über Journalismus gesprochen wird. Der Berufsstand rekrutiert sich aus einer bestimmten Blase, schwimmt darin und schreibt über sie. Einmal Blase, immer Blase. Die Wissenschaft beschäftigt sich schon länger mit der Diversitätsfrage im Journalismus – ich habe es nun auch getan, aber anders.

Eines gleich vorweg: Meine mittlerweile zweite Masterarbeit ist weder repräsentativ noch kann sie alles abbilden, was auf dem Gebiet der Diversität so wichtig wäre. Sie kann aber – etwa für (m)eine künftige Dissertation – die Tür zu einem Feld öffnen, das bisher vernachlässigt wurde: soziale Diversität in Redaktionen (in erster Linie wurde die ethnische Diversität und das Geschlechterverhältnis im Journalismus erforscht).

Konkret ging ich für meine Arbeit der Frage nach, wie sich die Bildungsherkunft von Journalist:innen auf das Handeln in Redaktionen auswirkt. Die Bildungsherkunft wurde nach dem (Aus-)Bildungsabschluss der Eltern definiert, journalistisches Handeln nach der Art und Weise, wie Themen gesucht, in Redaktionssitzungen vorgeschlagen und anschließend diskutiert werden.

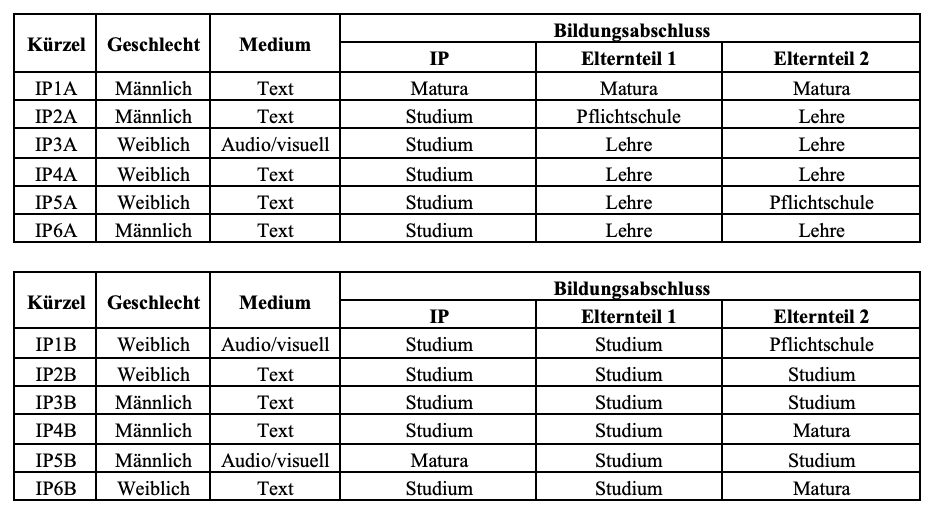

Die Vorgehensweise vereinfacht dargestellt: Ich habe zwölf Journalist:innen interviewt, sechs davon stammen aus Akademiker:innen-Haushalten, die sechs anderen nicht. Die Antworten wurden anhand von Codes und Kategorien ausgewertet. Zur Überprüfung der Angaben wurden Artikel, Radio- und TV-Beiträge der Befragten thematisch analysiert.

Diversität in Redaktionen

Warum ist das wichtig? In Redaktionssitzungen werden Themen besprochen. Diese Themen werden von Redakteur:innen vorgeschlagen – im besten Fall entsteht eine Diskussion darüber und endet mit “Das ist eine G’schicht”. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Es gibt nicht selten Kritik an der Themenauswahl. Ist ein Thema relevant? Ist es ein Blasenthema? Vernachlässigt man damit andere Themen, die für einen Teil der Bevölkerung vielleicht relevanter sind?

Insbesondere in den vergangenen Jahren wurde die mangelnde Diversität in heimischen Redaktionen auch medial thematisiert: Zu weiß, zu alt und zu männlich; in der Berichterstattung werde unreflektiert die Perspektive eines weißen Bildungsbürgertums, das von männlichen Entscheidungsträgern dominiert ist, übernommen (hier und hier); Bewerber:innen aus ökonomisch schwächeren Milieus fehle es an finanziellen Mitteln, um im Journalismus Fuß fassen zu können – man muss sich den Beruf leisten können (hier und hier).

Medienunternehmen wie die BBC oder die “New York Times” haben Diversitätspläne vorgelegt, die “Los Angeles Times” hat mehrere Artikel publiziert, in denen schwarze Journalist:innen schildern, wie Herkunft und Hintergrund die journalistische Arbeit beeinflussen. In Österreich hat etwa die Tageszeitung „Kurier“ die mehrsprachige Plattform mehrplatz.kurier.at gegründet, um migrantische Communities anzusprechen. Mit andererseits.com kümmert sich ein Medium seit ein paar Jahren um inklusiven Journalismus.

Es fehlt was

In der Journalismusforschung ist das Thema Diversität schon längst angekommen. Allerdings haben sich Forschende insbesondere mit dem sozioökonomischen Hintergrund und der ethnischen Herkunft von Journalist:innen intensiver auseinandergesetzt. Kaum bis gar nicht wird über die Bildungsherkunft von Journalist:innen gesprochen. Welche (Aus-)Bildung haben die Eltern? Worüber wurde zuhause diskutiert? Sind Medien Teil der Kindheit und Jugend gewesen?

Nun gibt es in Österreich keine aktuellen Daten zur sozialen Herkunft von Journalist:innen. Aus Zahlen, die 1986 für eine Dissertation erhoben wurden, geht hervor: Fast zwei Drittel der 468 befragten Redakteur:innen hatten/haben einen Vater, der Beamter oder (höherer) Angestellter tätig ist/war. Bei 10,5 Prozent der Befragten fiel der Vater unter die Kategorie „Arbeiter“, bei 2,4 Prozent war der Vater Landwirt.

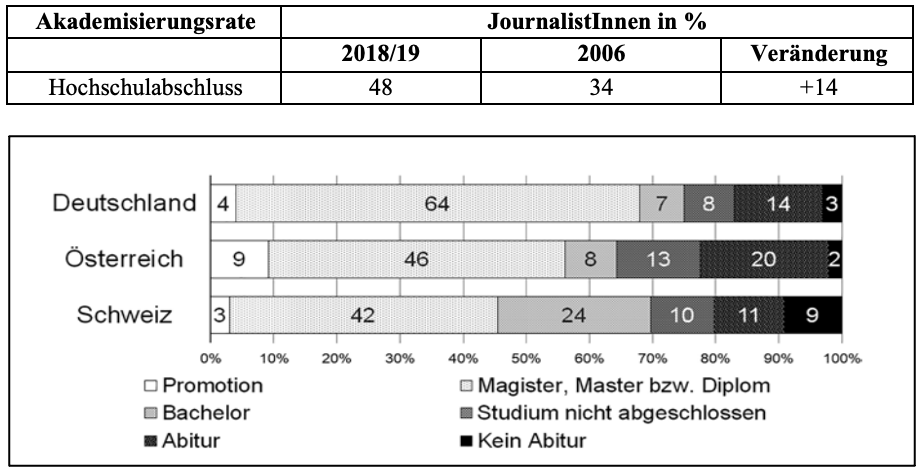

Kaltenbrunner et al. 2020 (oben) und Dietrich-Gsenger/Seethaler 2019 (unten)

Aktuellere Daten habe ich nicht gefunden. Heute ist allerdings bekannt, dass die Akademisierung innerhalb der Berufsgruppe voranschreitet. Ein akademischer Abschluss gilt in vielen Ausschreibungen als Journalismusaufnahmekriterium. Derzeit haben zwischen 48 und 63 Prozent der heimischen Journalist:innen einen Hochschulabschluss – die (Aus-)Bildung hängt hierzulande noch immer stark von der sozialen Herkunft ab.

Laut einer US-Studie aus dem Jahr 2018 hat knapp die Hälfte der Journalist:innen der „New York Times“ („NYT“) und des „Wall Street Journal“ („WSJ“) eine Eliteuniversität (z.B. Brown, Harvard, Yale und Princeton) besucht. Auch in den USA fehlen Daten zur sozialen Herkunft – wohlwissend, dass der Besuch dieser Universitäten sehr viel Geld kostet. Nur sehr wenige Medien fragen, welchen sozialen Hintergrund ihre Angestellten haben (darunter etwa die BBC).

Struktur und Handlung

Oft wird angenommen, dass eine diversere Redaktion zu einer vielfältigeren Berichterstattung führt. In der Forschung ist man sich aber weitgehend einig: Für solche Annahmen braucht es viel mehr Daten. Denn starke strukturelle Barrieren würden den individuellen Einfluss der einzelnen Journalist:innen erheblich einschränken. Von einem „systemtic bias“ ist die Rede. Kurz: Nachrichtenfaktoren und die mittlere Führungsebene entscheiden, was gespielt wird.

Nun kommt das große ABER: Alles, was Personen im Laufe ihres Lebens gelernt und erfahren haben, beeinflusst unbewusst das gegenwärtige und künftige Handeln. Bespiel: Kommt ein Journalist aus einer Familie, die sich nicht drei warme Mahlzeiten am Tag leisten konnte, hat er zum Thema Armut eine anderen Bezug als eine Journalistin, die diese Erfahrungen nicht machte – Studien über Journalismusstudierende in Frankreich und Deutschland kamen zu einem ähnlichen Ergebnis.

Mit diesem Hintergrund habe ich zwölf Interviews geführt, sechs mit Journalist:innen aus Akademiker:innen-Haushalten (B), sechs mit Journalist:innen aus Nicht-Akademiker:innen-Haushalten (A). Klar ist, dass es noch weitere (quantitative und qualitative) Forschung braucht – hier nun ein paar Ergebnisse aus den Interviews:

Alltagsbegleiter

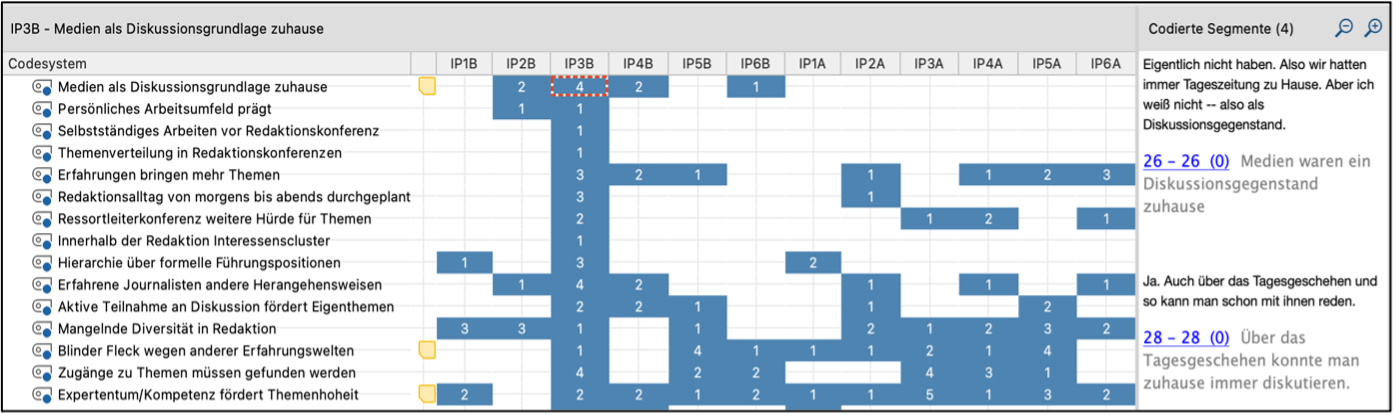

Die Auswertung hat ergeben, dass in beiden Gruppen Medien seit Kindheitstagen Alltagsbegleiter im Elternhaushalt waren. Dieses medienbezogene Kulturkapital äußert sich insbesondere im Vorhandensein von abonnierten Zeitungen und in der Rezeption der Abendnachrichten des ORF.

Allerdings gaben Befragte der Gruppe B an, dass in ihrer Kindheit respektive Jugend die Berichterstattung als Grundlage für Diskussionen innerhalb der Familie über diverse Themen diente und das Vorbringen von Argumentationslinien zum Teil gefördert wurde.

Hingegen schilderten Interviewpartner:innen der Gruppe A, dass „am Frühstückstisch“ grundsätzlich nicht diskutiert wurde. Dies könnte bedeuten, dass sich die frühe Erfahrung, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, vorteilhaft auf die journalistische Tätigkeit auswirkt.

Expertise

Deutlich erkennbar ist, dass das Studium respektive die studentische Umgebung einen Einfluss auf den Berufseinstieg in den Journalismus hatte. Entweder wurden an der Hochschule soziale Kontakte mit Personen, die bereits Berührungspunkte mit dem Journalismus hatten, geknüpft oder Stellenanzeigen und Praktikumsangebote über die Fachhochschule oder die Universität waren Auslöser für die ersten Schritte im journalistischen Feld.

Anzumerken ist, dass Befragte der Gruppe A Publizistik/Medien studierten (studieren), Befragte der Gruppe B hingegen nicht. Journalist:innen der Gruppe B gaben außerdem an, dass ihnen ihre Eltern Ratschläge bei der Studienwahl gegeben hatten, während das Studium für Eltern von Mitgliedern der Gruppe A Neuland war.

Dieses Ergebnis ist insofern spannend, weil die Befragten beider Gruppen als wesentlichen Faktor im journalistischen Handeln das Expertenwissen, das man sich im Beruf selbst und/oder während des Studiums aneignen kann, betonten. Mit Expertise wird man bestimmte Themen schneller aufgreifen, meist kompetenter präsentieren und bearbeiten können.

Artikulationskraft

Wesentlich dabei sind insbesondere das Fachwissen und ein Netzwerk aus Fachleuten, die als Trumpf für den Themenvorschlag eingesetzt werden können. Neben dem akademischen Abschluss könnte demnach auch die erlernte fachliche Expertise aus der inskribierten Studienrichtung für das Arbeiten relevant sein. Denn mithilfe von Fachwissen und Erfahrungen werden Themenvorschläge gemacht und überprüft. Gleichzeitig wird auf individueller Ebene über entsprechende Zugänge zum Thema entschieden.

Wer sich gut artikulieren kann, rhetorisch gewandt ist und über Fachwissen verfügt, wird Kolleg:innen vom vorgeschlagenen Thema überzeugen und sich dementsprechend in der Redaktionskonferenz durchsetzen – sofern der Inhalt des Themenvorschlags den redaktionsinternen und journalistischen Kriterien entspricht. Denn formelle Hierarchien und Zuständigkeiten dürfen im Prozess der Entscheidungsfindung nicht außer Acht gelassen werden.

Dieser Kreislauf auf mehreren Ebenen wird als Qualitätssicherung betrachtet, damit am Ende die beste Geschichte im Medium publiziert wird. Allerdings wissen die Befragten in vielen Fällen bereits, welches Thema man bei bestimmten Personen mit Entscheidungskompetenz (Chefredaktion, Ressortleitung, Chef und Chefin vom Dienst) vorschlagen muss, um gehört zu werden.

Anpassung

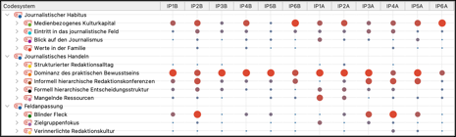

Journalist:innen beider Gruppen verinnerlichen die Redaktionskultur und orientieren sich an den Werten, Normen und Regeln der Redaktion. Mitglieder der Gruppe A betonten die Anpassung an die Redaktionskultur stärker als die Befragten der Gruppe B. Insbesondere bei der aktiven Auseinandersetzung mit der Redaktion kommt der eigenen Biografie eine besondere Rolle zu. Anpassung bedeutet Aufwand – aber je ähnlicher sich Biografie und Berufsfeld sind, desto einfacher ist es, sich darin zurechtzufinden.

Eindeutig ist, dass die mangelnde Diversität im Journalismus kritisch gesehen wird. Das betrifft zum einen den „männlichen Blick“ und zum anderen die geringe ethnische Diversität. Betont wurde eine mangelnde soziale Diversität hauptsächlich von Befragten der Gruppe A. Diversität führt laut den Interviews nicht nur zu unterschiedlichen Perspektiven auf bereits vorhandene Themen, sondern kann auch andere Themenvorschlägen ermöglichen.

Diese ergeben sich aufgrund persönlicher Erfahrungen, die in den unterschiedlichen sozialen Milieus gesammelt wurden. Diese Vorschläge müssen aber ebenfalls den redaktionsinternen und journalistischen Kriterien entsprechen, und Entscheidungsinstanzen passieren. Dabei darf nicht vergessen werden, dass sich die Journalist:innen als Mitglieder einer Gruppe sehen und in der eigenen Redaktionslogik kooperieren müssen, um das „beste Produkt“ zu produzieren.